西安半坡博物馆藏有一件新石器时代红陶人头壶,属一级文物。 1953年出土于陕西省商洛市洛南县岭口镇焦村遗址,属仰韶文化。 1977年6月,西安半坡博物馆为了举办“原始社会史”展览,从洛南县文化馆收藏了这件文物。 展览结束后,红陶人头罐深藏于西安半坡博物馆文物仓库中,很少为外界所知。

2018年初,央视纪录片频道推出100集纪录片《如果国宝会说话》。 作为《人头锅:第一眼》第一期的主角,他再次成为人们关注的焦点。 由于它不是西安半坡遗址出土,所以没有出现在其博物馆的基本陈列中,以至于节目播出后,不少观众慕名而来,却未能一睹其美。 恰逢西安半坡博物馆建馆60周年。 借助节目的热度,博物馆策划了一场以史前雕塑和肖像为主题的展览,以红陶人头壶为重点展品。 展览名为“远古的微笑——新时期雕塑肖像的微笑”,根据史前雕塑和肖像的发展脉络,通过梳理相关考古资料和研究成果,分为四个部分。 共有24件(组)展品,40余幅图文版式。

初始阶段:来源多、内容单一

我国新石器时代中期的黄河中游、长江中游、北方草原先后出现了雕塑肖像。 它们都是独立的三维雕塑,距今约8000至7000年。 陶艺肖像所采用的技法已初具立体造型,雕刻、雕塑的基本造型技法; 石雕是新石器时代石磨工艺的延续,雕刻风格或粗犷朴素,或精细。

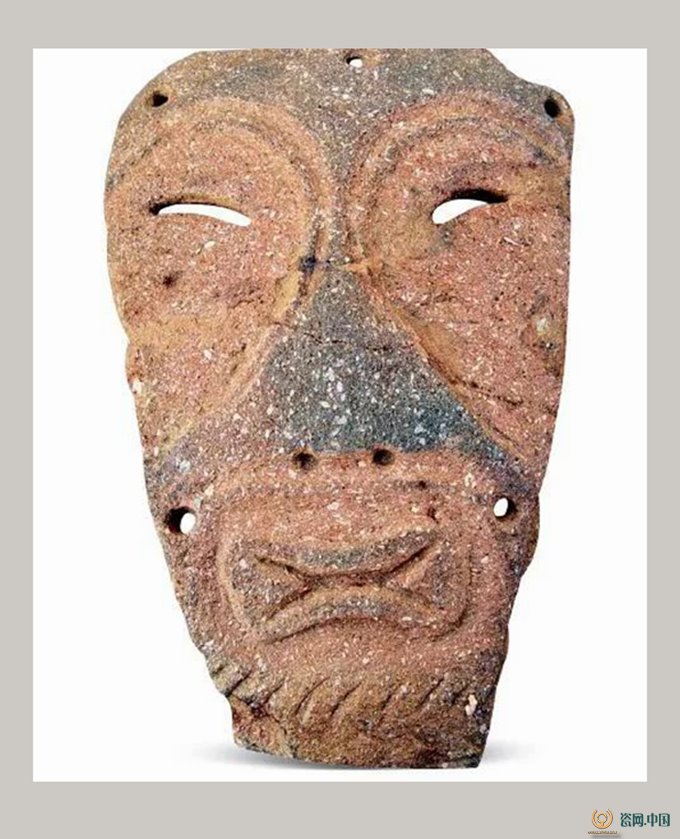

陶人面具

河北省易县北福地遗址出土的面具,雕刻有直腹盆,与人面大小大致相同。 椭圆形大眼窝,眼睛镂空,斜眼,三角鼻下刻两个小圆坑作为鼻孔,口内有十字阴线分上下唇,额部三穿孔,额部一穿孔。鼻子的每一侧。 面具具有亲切、温柔的形象,可能是原始宗教祭祀中装扮神灵或祖先的辅助工具。

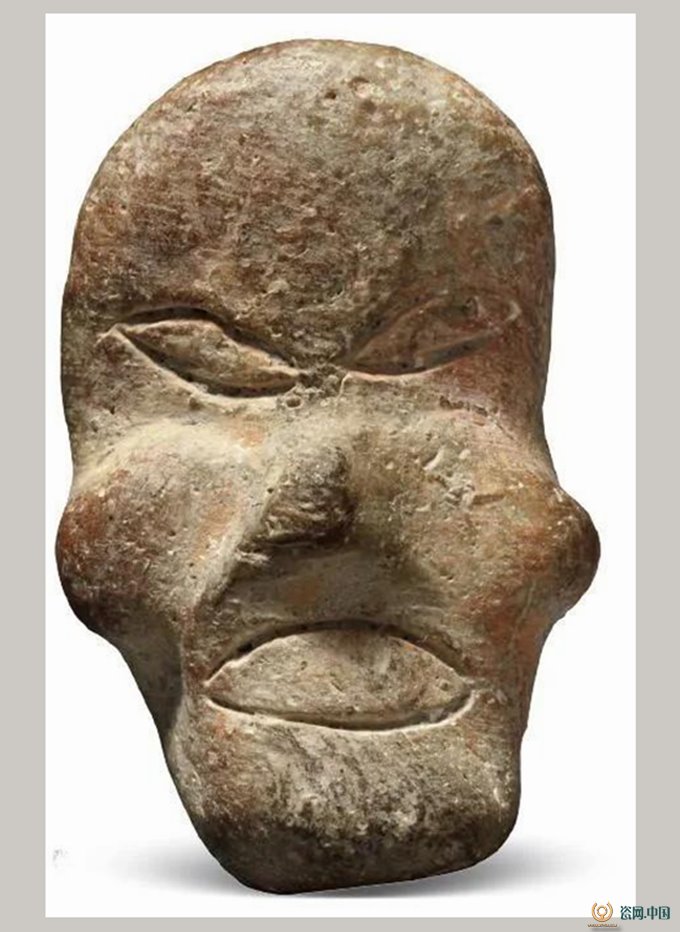

石像

内蒙古林西县西山遗址出土的画像,眼睛明显,嘴凹,鼻凸,腹凸,胸大,双臂向上弯曲,呈抱手状。 这是一个孕妇的形象。

成熟期:稳定发展,形式多样

人物雕塑广泛出现,其中以三维人物雕塑居多。 附着在器物上的与线、面相结合的平面图像、与器物和形状相结合的雕塑形式开始出现。 距今约7000至6200年。 雕画图像内容丰富,雕刻精细,人物的基本结构比例已初显。 其制作方法多样,已初步具备基本的雕塑技艺。 绘画与雕塑相结合是这一时期肖像造型艺术的主要装饰特征,彩画以黑色为主。 雕塑多采用捏、贴、线雕、浅浮雕、圆雕等艺术手法。

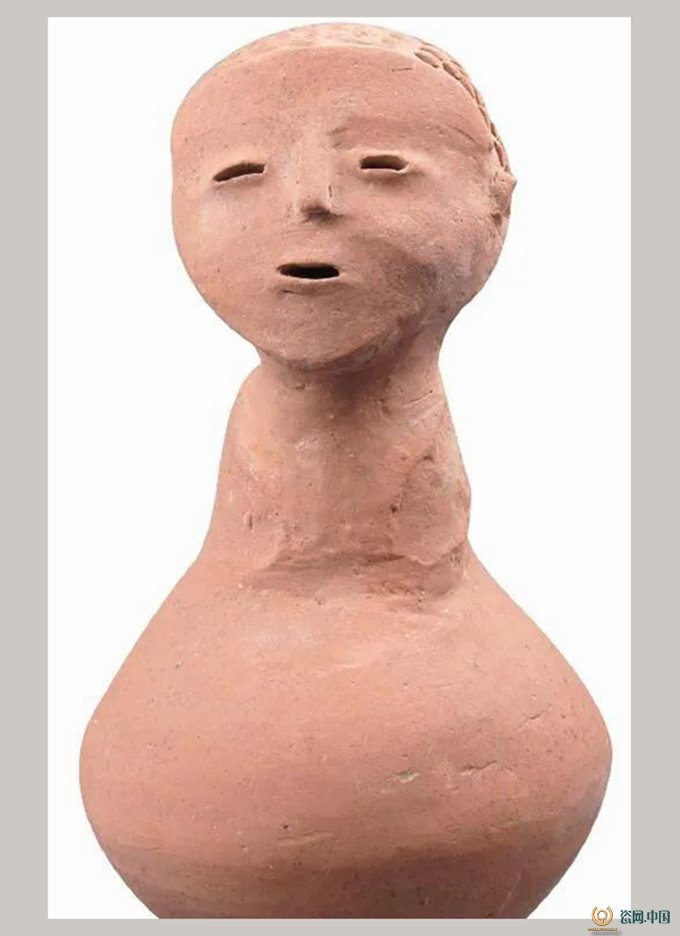

浙江余姚河姆渡遗址出土陶俑头像

肖像画有突出的颧骨和突出的额头。 眼睛和嘴巴都是用线条勾勒出来的。 嘴张开,下巴宽。 造型幼稚可爱。

全盛时期:前所未有的规模和多种技术

肖像雕塑广泛流行,器物与造型、雕塑与绘画的结合占据主流。 独立立体肖像雕塑的数量已减少,年代约为距今6200至5000年。 这一时期,基于人类社会的进步、雕塑经验的积累、雕塑艺术的完善,雕塑肖像的制作变得越来越工整,兼具艺术性和实用性。 将人体形象与器物实用功能相结合的陶器开始出现,或将人体的某一部分塑造成陶器的形状,或将陶器的一部分塑造成陶器的形象。人体。 彩画与雕塑融为一体,达到原始彩雕艺术的顶峰。

陕西洛南焦村遗址出土红陶人头罐

陶土,高温,硬质陶器。 人头与壶连为一体,高颈,小腹,平底。 头微微仰起,脸部比例和谐,眉毛精致。 鼻梁细长,眼睛向上看,嘴唇上翘,下唇突出,耳朵残缺,耳垂有耳洞。 头部中空,口眼与壶内相通。 发型由扁平指甲图案表示。 肩膀两侧有断臂的痕迹。

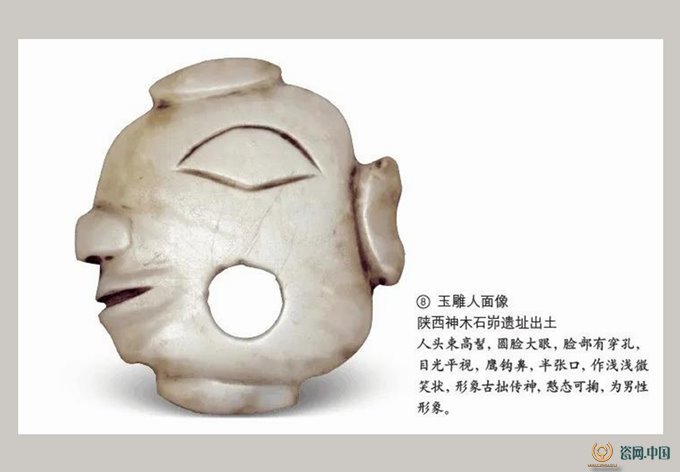

陕西高家堡镇石帽山遗址出土玉雕人面

人头扎成高髻,圆脸大眼,脸上打孔,目光平视,鼻子钩着,嘴巴半张,形成淡淡的微笑。 形象简洁生动,天真可爱。

融合时期:神权的象征,巫术的载体

雕塑肖像在造型、材质、装饰手法和用途等方面都得到了进一步的拓展,附加了原始巫术的含义,年代约为距今5000-4000年。 物体与形状的结合趋于消失,独立的、立体的雕塑肖像重新占据主流,雕塑造型所涉及的内容、形式和雕塑技法仍然大多沿袭全盛时期的做法,但开始下降,细节趋于简化。 整体造型没有明显的突破和改进,处于缓慢转型阶段,出现了镂空、镂空、雕花、雕花等装饰工艺。

史前雕塑肖像以人体本身为审美对象,以人体形象为雕塑、绘画的主体。 它是人类形象的历史,反映了不同时期人们的情感世界和文化艺术审美倾向,也体现了人们的质朴。 以及良好的精神生活。 史前雕塑肖像所具有的纯朴之美、写实的造型、神形兼备的造型艺术,也是人类精神世界的反映。 (本文根据西安/郭洛河伟良的文章《古老的微笑:新石器时代雕塑上的人物微笑》编辑整理,原文发表于《文集》2019年6月号)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏