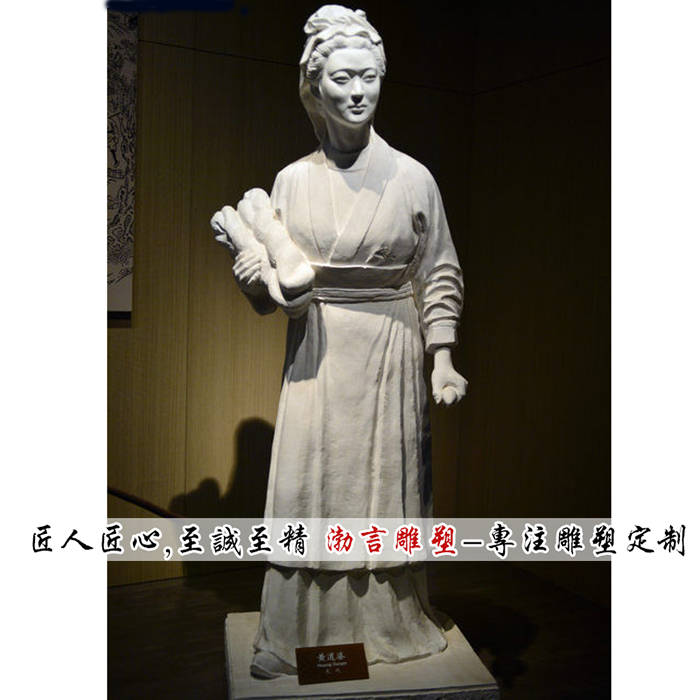

在上海地区,曾经流传着一首民歌:“黄奶奶,黄奶奶,教我纱,教我布,两筒两块布。” 这首歌中唱的“黄奶奶”是中国历史上的一位名人。 黄道婆,“棉神”。

铸铜人物雕塑 铜雕塑 纺织人物雕像 棉神黄道婆雕像

黄道婆生活于宋末元初。 她的家在松江乌泥泾。 她作为童养媳(xí)被抚养长大,并受到公婆和丈夫的百般虐待。 有一次,黄道婆因劳累过度,织布速度有些慢,公公婆婆和丈夫就对她进行了毒打,并将她锁在柴房里。 年纪轻轻的她,已经泪流满面。 她再也无法忍受这种低贱的生活,于是她决定越狱。 于是,她在半夜里设法逃出家门,躲在一艘海船上,随船漂流到了海南岛南端的崖州。

青铜人物雕塑、纺织人物雕塑、青铜雕塑、编织发明家黄道婆雕像

虽然身在异国他乡,没有亲人,但黄道婆坚信,凭借自己勤劳的双手一定能够生存下去。 当地黎族群众看到远道而来的黄道婆衣衫褴褛,面容憔悴,纷纷前来照顾她,想方设法让她安定下来。黄道婆的挂毯传承

黄道婆传承挂毯雕塑名人雕像博物馆雕像

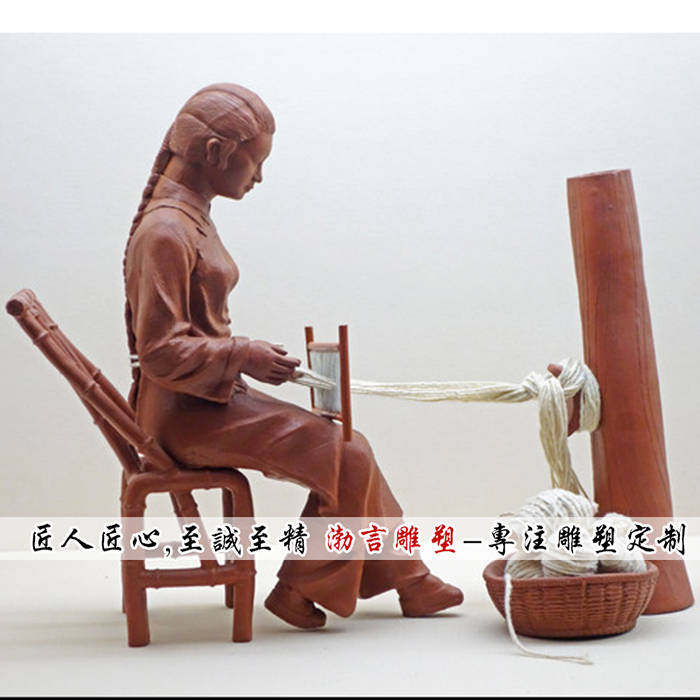

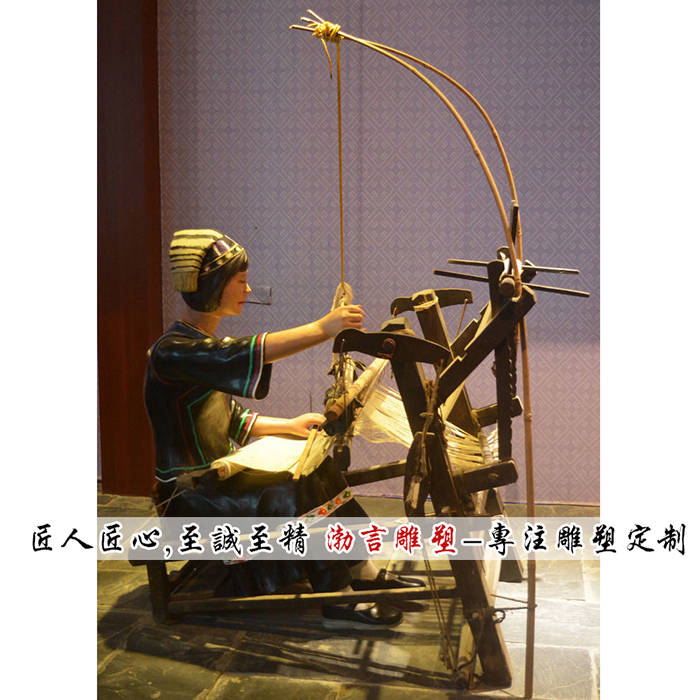

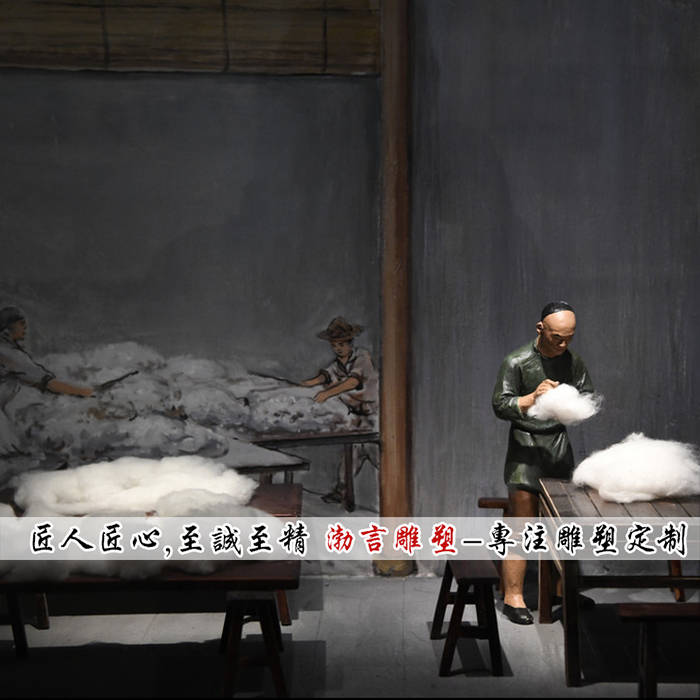

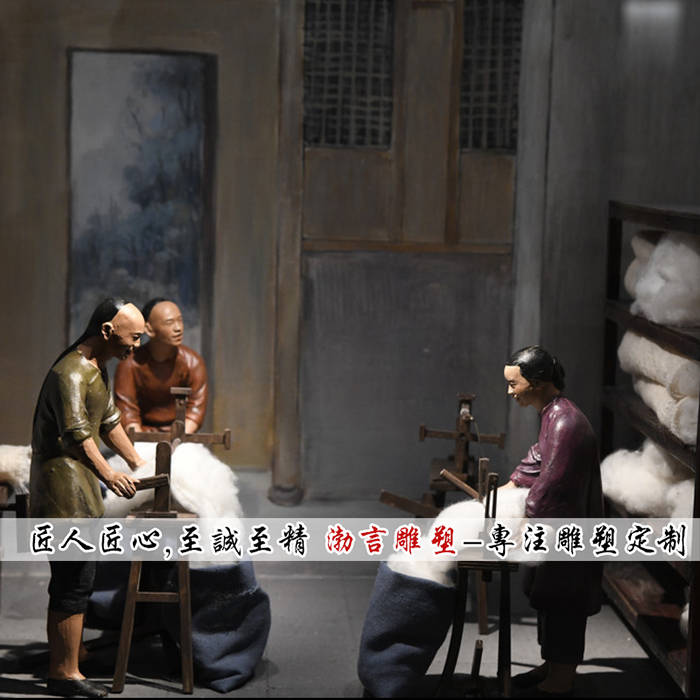

当时崖州盛产木棉,当地的棉花种植方式和纺织技术都比较先进。 黄道婆看到黎族不仅种棉花好,而且纺纱也好。 他们的织布工具轻便,织出来的布又细又漂亮。 于是黄道婆开始认真向他们学习。 很快,她学会了一整套棉花种植方法和纺织技术。 黄道婆虽然在崖州过着安逸的生活,但她时常思念家乡。 黄道婆每每想起家乡的贫困和人民劳动的艰辛,心里五味杂陈。 终于,年老的黄道婆毅然登上了路过的船只,回到了家乡。

玻璃纤维彩绘编织纺纱雕塑博物馆雕像摆件纺织雕塑

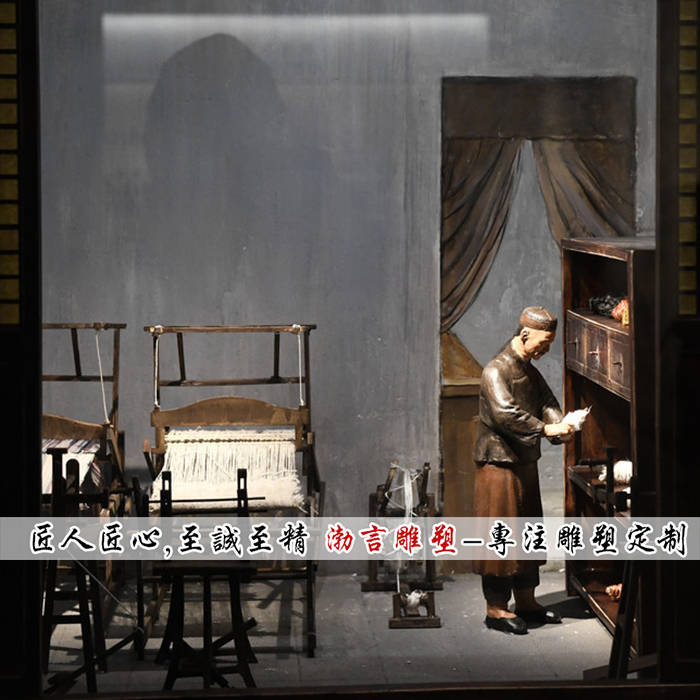

在家乡,黄道婆无私地向乡亲传授崖州棉花种植技术,逐渐提高了当地的棉花产量。 她耐心地教人们如何使用新工具纺纱织布。 后来,为了进一步提高工作效率,她致力于研究和创造更先进的纺织工具,设计了一套滚籽、爆花、纺纱、织布的操作方法。 她教人们制作滚车,这样就可以不用手剥棉籽了。 她改进了弹棉花的工具,将手弹的小竹弓改为用木槌击打的大弓。 同时,她改进了纺纱工具,将只能纺一根纱的手轮改成了可以纺三根纱的自行车。 这项技术在当时是极其先进的。 为了让纺织品更加美观,她还教大家将花、鸟、走兽等各种图案编织到布料上。 就这样,在黄道婆和家乡人民的努力下,图案生动、色彩鲜艳的“乌泥经被”应运而生,很快就名扬全国。

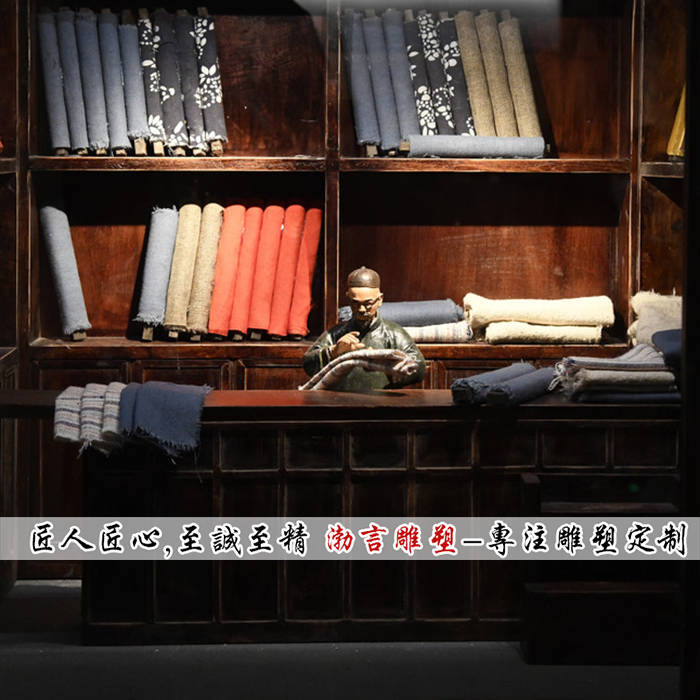

纺织文化雕塑、人物铸造铜像、铜雕厂家

后来,乌泥泾从事纺织业的人越来越多,黄道婆的棉纺技术和她改良的设备也传遍江浙。 黄道婆的努力极大地促进了松江地区棉纺织业的发展。 明代,乌泥泾所在的松江成为全国棉织业的中心。 松江棉布行销全国各地,赢得了“衣被遍天下”的美誉。

纺织文化雕塑、人物铸造铜像、铜雕厂家黄道婆雕像

黄道婆去世后,当地百姓纪念她的功绩,集资公开安葬她。 他们还在镇上建了一座寺庙来纪念她,取名“现眠寺”。 解放后,江苏省文物管理委员会对她的坟墓进行了整修,植树造林,修建了墓地。 她的雕像和松江布也陈列在北京国家博物馆,供后人欣赏。

玻璃钢彩绘编织纺纱雕像博物馆雕塑展示摆件玻璃钢雕塑厂家

棉花在汉代传入中国,到了宋代仍仅限于西南和南方的一些边远地区。 宋元之际,棉花生产在内地迅速普及,成为元明以后人们最基本的服装原料。 随着棉花种植的推广,我国棉纺织技术得到进一步发展。 棉纺织最早出现于云南、海南岛等地。 这里的少数民族很早就积累了一套棉纺织加工技术。 元初,黄道婆将从海南黎族学到的先进棉纺织技术引进内地,改进了轧、弹、纺、织等工具,大大提高了纺纱效率。 此外,她运用错配纱、配色、综线等技术,织出了著名的乌泥景被,促进了松江地区棉纺织技术和棉纺织工业的发展,使松江一度成为全国棉纺织中心。行业。 。 由此可见,黄道婆对中国棉纺织发展史上的影响是举足轻重、影响深远的。

纺织文化雕塑、人物铸造铜像、铜雕厂家黄道婆雕像

在长期的纺织生产实践中,人们发明创造了许多棉纺织加工机械。 来自最初轧棉过程中使用的去籽机; 到椎弓,用于在去除种子后松开棉花; 到最原始的纺纱加捻工具——纺纱机,到手工机器——纺纱轮(原来叫纬车); 改良后出现的脚踏纺车; 便于棉纱后处理的锭架、经纱车床和经床; 从纺织发展的历史中,我们可以看到中国劳动人民的无限智慧和坚韧。

纺织文化雕塑、人物铸造铜像、铜雕厂家黄道婆雕像

现存最早的纺织技术记载可见于《周礼.考工记》,其中详细记载了古代丝绸、麻布等纺织品的染整技术。 此后,北魏贾思勰在其《齐民要义》中记载了许多与纺织原料有关的生产技术,尤其是养蚕技术。 《农桑吉要》为元代司农嗣所著。 全书七卷,其中三卷、四卷为植桑养蚕。 《缫丝篇》中指出:“缫生蚕为上,若无人手,杀茧慢慢缫”。 杀茧有三种方法:一日晒干; 用盐腌两次; 蒸三遍。 蒸是最好的。 ‘等等,这是对劳动经验的科学总结。 明代宋应星所著的《天工开物》是一部全面论述明末以前农副业和手工业生产技术的“百科全书”式的巨著。 本书已被译为日文、法文、英文并在国外传播。 书中“熟练”部分论述了用猪胰(生物酶)脱胶的方法:——“凡织丝如生丝,须先煮后熟”[3]。 明代著名科学家徐光启所著的《农事全书》中,有《蚕事图》中的缫丝图,《蚕事图》中的丝织准备、提花机、纺丝图等。桑树事”。 《滨丰广义》是一本以蚕桑、桑蚕丝为核心内容的农副生产技术书籍。 作者是清代杰出农学家杨珊珊。 书中从种桑、养蚕到缫丝、织布(原文中“捻丝”一词在旁边)都讲解得很透彻。 它注重实用性。 是北方少有的适合农林副业的专着——它与农业密切相关。 连接是中国古代纺织品的一个特点。

纺织文化雕塑、人物铸造铜像、青铜雕塑厂家、博物馆橱窗模型摆件

中国最早的纺织期刊是清末留日学生创办的《染织研究会会刊》。 国内最早的刊物是1919年创刊的《华商纱厂联合会季刊》。随后,各类纺织印染、纺织市场专业期刊应运而生。 例如:现代纺织期刊中,请关注最早出版的期刊——《纺织周刊》。 作为纺织经济与纺织技术并重的综合性刊物,重点讨论纺织界重大问题,报道纺织行业动态和新闻,并增设生活栏目。 深受纺织行业读者的喜爱。 影响广泛,是近代中国领先的纺织期刊。

纺织文化雕塑、人物铸造铜像、青铜雕塑厂家、博物馆橱窗模型摆件

综上所述,东华大学建立的纺织历史陈列室是我国纺织科技发展史的一个缩影。 它为学者们提供了纺织史的研究资料。 限于时间和水平,展厅还有很多需要改进的地方。 因此,丰富馆藏、扩大规模、提高展示和研究水平是我们当前的重要课题。 过去,我们得到了全国兄弟单位同事和朋友的大力支持。 今后,我们将得到全国热心人士更大的帮助和支持。 原纺织工业部副部长陈维吉生前为我校亲笔题写了“纺织历史博物馆”牌匾。 前人的期望,通过我们的共同努力,一定会在不久的将来成为现实。

纺织文化雕塑博物馆人物雕塑厂家

玻璃纤维彩绘纺织人物博物馆展示雕像雕塑厂家

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏