原创艺术头条雅昌艺术网收录话题#Art185#公共艺术1

面对公共艺术,有一个更明显的问题就是公众与它的关系。 在我们目前面临的情况下,公众没有权利决定一部作品何时落地,更没有权利参与其中。 公共艺术也与公共生活息息相关,所以我有一个问题:我可以拒绝我不喜欢的公共艺术吗? 尤其是那些经久不衰的作品。

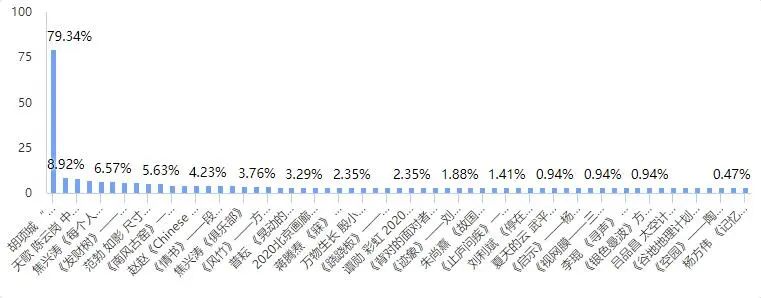

基于这样的考虑,雅昌艺术网发起了一项调查。 我们从2020年跟踪报道的展览、活动或项目中挑选了部分作品,通过网络投票的方式将选择权交给了公众。 评选出他们最喜欢的公共艺术作品,我们选出了关注度最高的十件作品,展示在这里供欣赏和讨论。 另一方面,我们也希望通过《2019年中国公共艺术的发展》这个板块来体现这一点。

公众投票

我们将选择权交给公众后,得到了网友的积极反馈,根据公众投票结果,我们在此呈现十位最受喜爱的作品:他们是:胡向成的《早序》、王庆松的《在田野》希望之光》第一部,田戈《陈云刚》,陈克《明镜载天》,焦兴涛《大家的美术馆》,付忠旺《红楔子》,方力钧《发财树》,蔡雷《其余》黄》、范博《如影》、骆驼《黎明》。

胡湘成《清晨序》

胡向成的清晨序言

上海金山城市海滩的海边散落着人、鱼、鸟、独角兽、凤凰、牛……、电蜡烛的图像或剪影。 这些由现成品和雕塑组成的复杂装置矗立在海天之间,形成了新的空间想象,连接着过去、现在和未来。 这是艺术家胡向成最新的大型装置艺术项目——“清晨序列”。

在这部作品中,你可以看到生活中各种常见的物品,它们与我们的生活息息相关,也能唤起人们对事物的回忆,而这些像“垃圾”一样的废物被放置在海滩上,也能引起人们的反思。 与此同时,作品中还播放着呼吸声、海浪声、鸟鸣声和音乐声。 这些声音是从世界各个州收集的。

作品给人一种非常诗意的感觉,同时也给人很多启发,虽然它的材质很浪费,而且它所体现和表达的主题也很沉重。

正如艺术家所说:“难忘的2020年终将过去。你好,2021年!在疫情全球爆发的当前,我们祈祷生命的奇迹能够足够强大……”

王庆松《在希望的田野上》

王庆松《在希望的田野上》

2020年,王庆松个展《希望的田野上》中,展出了与展览主题同名的作品《希望的田野上》。 这是一个互动性和参与性的作品。 下来扮演艺术家的角色,现场写生、创作。

在展览现场,我们看到展厅正对面的墙上挂着一幅巨大的艺术家个人肖像。 艺术家身穿白衬衫、黑西装、红领带,表情庄严。 肖像素描。 这些作品实在是太“奇葩”了。 每个人面对的都是同一个物体,为何却有千百种不同的影像。

另一方面,公众的参与也让艺术创作这样一件严肃的事情变得轻松甚至有趣,前来参观的观众在看完这些作品后,或微笑,或大笑,甚至迫不及待地画了几笔。 ,这是这项工作有趣的部分。

陈云冈《天歌》

陈云刚《天籁之歌》耐候钢民勤沙漠雕塑国际雕塑创作营

民勤县是甘肃省武威市下辖的一个县。 她被腾格里沙漠包围。 民勤还以治沙闻名。 现在她又有了一张名片,那就是“沙漠雕塑”。 我读对了。 ,在一望无际的沙漠中放置雕塑有什么意义呢? 对于民勤人乃至武威人来说,这也是假期出行的另一个理由。

该作品为第三届民勤沙漠雕塑国际雕塑创作营展品。 它是由著名雕塑家陈云冈创作的。 可以看到一只羊和一个人站在直冲云霄的柱子上。 他们眺望远方,边上有一棵树,这样简单的场景营造出一幅非常震撼又感人的画面,画面很简单,与周围的沙漠遥相呼应,仿佛就应该在这里一样。

陈可《明镜含天》

《明镜托天》——陈克南海首次公共艺术展

这件作品是著名雕塑家陈可在南海首届公共艺术展上创作的《明镜载天》。 唯一在水中创作的作品,其在地性就体现在“水”上。

作者陈可提炼岭南水乡地域文化特色,借用中国古典美学中“景合”和“心物相应”两个重要概念,运用“水”和“门”元素传达千灯湖公园保持人与人之间的和谐。 与自然和谐关系的理念,“天人合一”的思想。

焦兴涛《大家的美术馆》

《大家的美术馆》——焦兴涛

该作品也参加了南海首届公共艺术展。 作品的有趣之处在于它与人的互动。

艺术家选取了上海美术馆、中国美术馆、古根海姆博物馆、国家美术馆这四家具有代表性的美术馆,用不锈钢来完成建筑模型。 雕塑是中空的,并配有缩小的展位和灯光,以便市民的作品在收藏和挑选后得以展示。

有趣的是,这不仅是一组公共艺术作品,更是一项邀请公众参与的长期“艺术工程”。 项目向市民发出邀请函,每个人都可以提供一幅绘画、30厘米以内的物品、与自己有关的纪念和故事,由相关人士组成的委员会每三个月进行一次评选,入选的作品将在这里展示。

让大众也体验到成为艺术家的感觉。

傅忠旺《红楔子》

傅忠旺《红楔》合金铝着色尺寸可变2020 武汉和美术馆

2020年,雕塑家付忠旺最新个展“楔子:付忠旺”将在武汉和美术馆开幕。 在本次展览中,付忠旺直接将10个大大小小的楔子“插入”了博物馆外墙的不同部位。 尝试公共艺术空间中不同质感的视觉形式的共生与同构。

巨大的体型、鲜艳的色彩,当生活中常见的事物以一种不寻常的方式出现在你面前时,是一种什么样的感觉? 这幅作品就是一个很好的例子,给人以非常强烈的视觉冲击力。 作品对空间的占有和改造非常强烈,从而创造了一种新的空间关系,重塑了人与物的关系。 当观众面对或观看这样的作品时,会不由自主地被它所吸引,被作品所占有,从而引发思考或想象。

方力钧《摇钱树》

《发财树》——方力钧南海首次公共艺术展

这是一部充满想象和诗意的作品,也是最贴近当地实际的作品。 艺术家因地制宜,做到了极致。 它就像人们生活中的一棵树。 看似没变,但又变了。

“发财树”选了公园里的一棵大树,在树干和树枝上埋藏了3万根长约0.5米的金丝。 在阳光的照耀下,或随风飘扬,折射出各种耀眼的金光,让人远远地产生幻觉,近看则无法辨认其原因。

蔡雷的《黄色的其余部分》

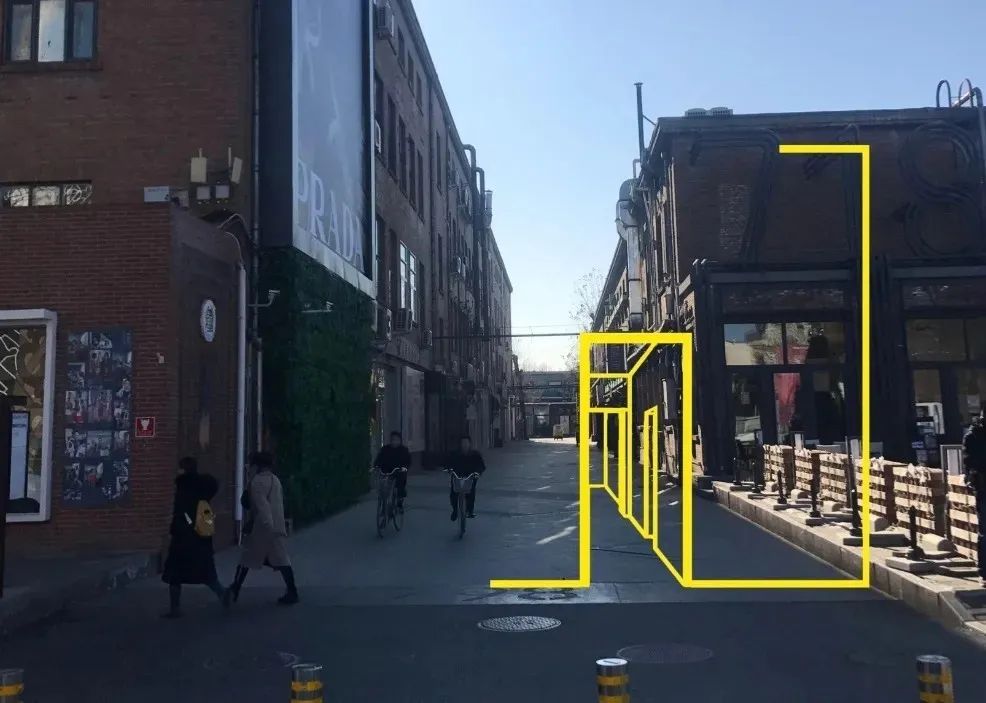

2020北京画廊周公共单元蔡磊《剩余的黄》,2020年不锈钢镀哑黄,470 × 345 × 100 cm 图片由艺术家及当代唐人艺术中心提供

这部作品给城市街道赋予了新的色彩,城市的建筑是灰色的,街道是灰色的,甚至连人们的衣服颜色也是灰色的。 在这样一个“色盲”的世界里,出现了鲜艳的“黄色”,怎能不让人兴奋?

作品的出现改变了城市街道的空间和情绪,让城市变得更加明亮,也让行走在其中的人们变得更加明亮。

范博的《如影》

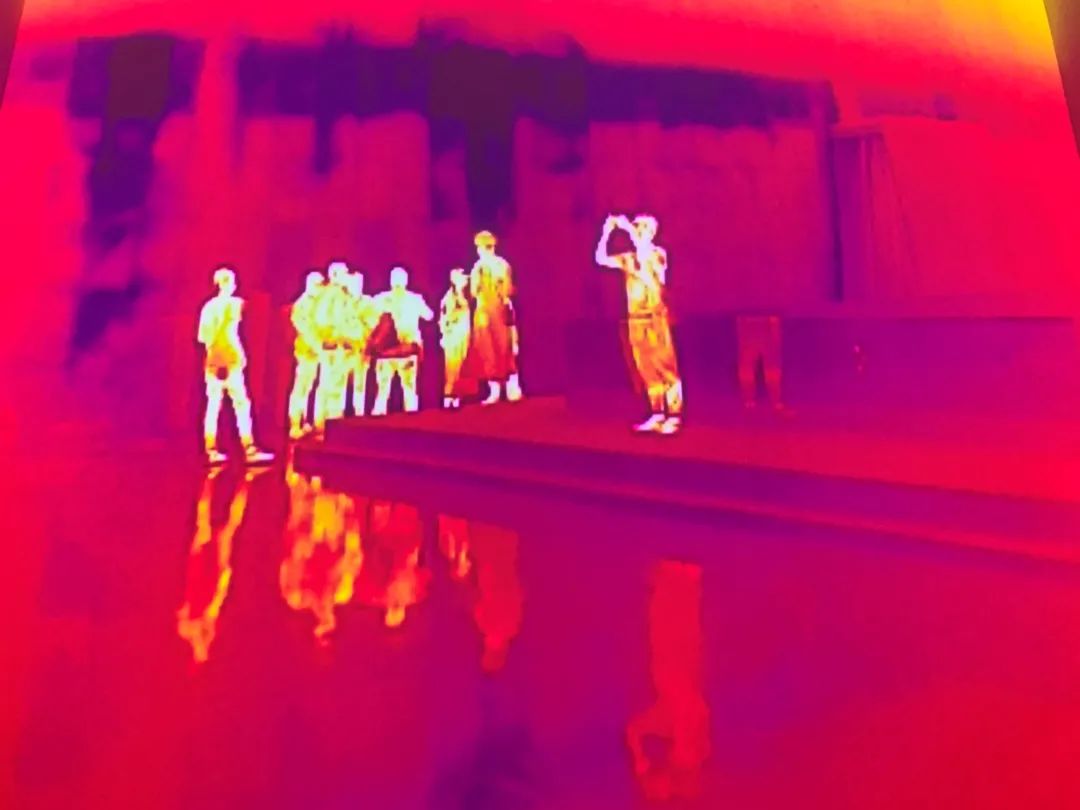

范博《如影随形》尺寸可变,热感应装置,投影,2020

2020年,范博在今日美术馆最新个展《在看不见的剧场里》展出了大型互动作品。 观众观看作品时,犹如置身于电影院。 展厅内两堵巨大的墙壁充当了阴影的作用。 一个屏幕显示室内场景,另一个屏幕显示室外场景。 通过红外成像技术捕捉室内外实时图像,这很容易让人想起日常生活中无处不在的温度测量。

疫情期间,相信大家都深有体会,就像被密切关注一样,无论走到哪里,都必须登记个人信息。 另一方面,你对温度也非常敏感。 “体温”和“隔离”成为了如影随形的关键词,它营造出某种不同于以往日常生活体验的“异常状态”的恐惧和幻觉。

因此,艺术家的创作通过对室内和城市空间的观察和追踪,让参观者既是观众又是行动者,同时探讨了观看与被观看的关系。

10

黎明“骆驼”

黎明“骆驼”青铜民勤沙漠雕塑国际创作营

该作品也是第三届民勤沙漠雕塑国际创作营的作品。 它是一个简单的骆驼剪影,但却非常生动,动感十足,就像一头活骆驼在沙漠中驰骋,给人一种愉悦的感觉。 和动机。 艺术家在谈及这幅作品时表示:“沙漠之舟中的骆驼是大自然的恩赐,只有敬畏自然,人类才能和谐相处。采用金属材料,以写意的笔法,将骆驼透明地画成站立的样子。”在沙漠上。”

公共艺术应该如何与公众相处?

说到公共艺术,您脑海中浮现的第一印象是什么? 这是一个值得深思和深思的问题。

不同年龄段的人会有不同的反应,或者同一个画面会出现在几代人的脑海中。 虽然公共艺术频繁出现在城市地铁、公园、广场等公共空间,但对于公众来说,公共艺术到底是什么? 什么是好的公共艺术? 公共艺术与自身、人们的生活有何关系? 仍然很难理解,更不用说参与了。

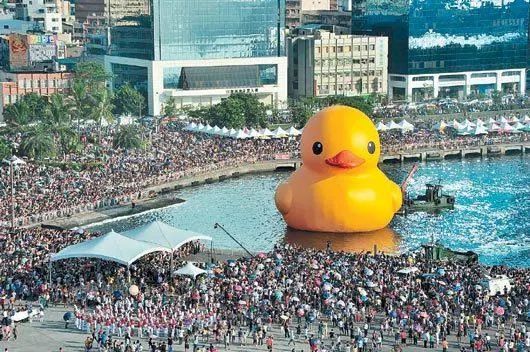

我还依稀记得2013年“大黄鸭”出现在香港维多利亚港时的场景,全国人民都在观看和讨论这只“鸭子”。 几年前发生的事情,这八年里,有多少公共艺术事件或作品你我还能记得和谈论。

《大黄鸭》

也许有人会问,为什么小鸭子一直这么迷人,大概是因为它符合大众的审美,同时也激发了观众隐藏的童心。

这是公共艺术最重要的潜力。 与国外相比,国内公众对公共艺术的理解仍以广场、公园的雕塑居多。 尽管城市中有很多公共艺术作品,但很多艺术作品很难给公众良好的视觉体验,形成深刻的印象。 就像北京望京的“大熊猫”一样,总是被人们提及和嘲笑,更何况散落在全国各地的各种“荒唐”作品。

另一方面,艺术家或者公共艺术的组织者、策划者也存在着一个误区,认为放置在公共空间的艺术品就是公共艺术; 同时,作品同质化现象也十分严重; 而作品与所在地区的气质关系不大,有的作品甚至与周围的环境不太协调。

因此,如何处理公共艺术与公众的关系确实是一个值得认真反思的问题。

这里,去掉极简艺术大师Richard Serra的《倾斜的弧线》或许对我们来说是一个很好的参考。

1981 年,美国总务管理局的“建筑艺术”计划委托理查德·塞拉(Richard Serra,生于 1939 年)创作“倾斜的弧形”,后来安装在纽约联邦广场。 然而,这个雕塑将广场一分为二。 很多在这里工作的员工想要进入办公室只能绕着雕塑走一圈,而且作品还挡住了广场的视线,引发了争议。 谢法官提出请愿书将其删除。

理查德·塞拉《倾斜的弧线》

1985年,针对该雕塑的命运举行了一次公开听证会。 塞拉在法庭上作证说,倾斜的弧线是为该地点设计的,在其他地方不可能存在。 尽管有122人作证支持该雕塑,只有58人反对,但法官还是裁定应将其拆除:1989年3月15日晚,该雕塑被切成三段,送往废品场。

倾斜弧线的命运体现了当代艺术与观众之间的矛盾关系。 整个活动的价值也从艺术领域延伸到公共政策和其他更广泛的社会层面:脱离博物馆或画廊系统的艺术品正在路上。 上街之后还是这样吗? 负责委托该作品的政府机构是否有充分的自由裁量权处置该作品,甚至移除和销毁它? 公众反馈和媒体导向发挥了什么作用? 以及,强势机构的品味和审美是否可以作为艺术品价值的评判标准?

所以很多时候,我们去看艺术展,看不懂,或者不好看,不喜欢,就可以忽略。 但如果你全心全意拒绝的作品长期留在公共空间怎么办? 如果公众被迫接受艺术家个人的审美趣味,那么这绝对不是“公共”艺术。

【结论】城市空间、海边、沙漠、画廊、美术馆,从公众评选的作品中可以看出,2020年公共艺术作品的发生几乎涵盖了公共空间的各个方面; 另一方面,相应地,艺术家广阔的创作空间和公众对艺术的接受程度和范围也在不断扩大。 这些作品不仅包括艺术家的个展作品,也包括大型公共艺术展览的作品,地域跨度也非常大。 北京、上海、广州等一线城市也覆盖西北沙漠腹地; 这说明公共艺术在中国发展非常迅速,也说明了公共艺术解决各种问题的迫切性。 当然,在这些作品中,我们也可以看到艺术家也在不断尝试互动性、在地性、与环境融合的实践。 这是公共艺术向好的发展的信号。 以公众为先的作品出现,真正实现了公共艺术作品的公共属性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏