第二单元:生命体的陶瓷塑造

巴蜀地区的汉代陶塑主要以造型画像砖和陶俑为主。 它们种类繁多,特色鲜明,形象生动。 从某种程度上来说,它们甚至可以被视为当时社会生活的真实写照。

首先让我们看一下肖像瓷砖。

肖像砖是指刻有肖像或图案的砖,主要用于镶嵌和装饰墓室。 画像砖在战国时期就已经出现,但数量很少,到了汉代有了很大的发展。

巴蜀地区的汉代画像砖以方砖为主,每块砖都有一个故事。 画面简洁清爽,注重现实题材,生活场景通常具有浓郁的生活气息。

2004年,重庆市文物考古研究所在重庆市九龙坡区陶家镇大竹林发掘了一处东汉画像砖墓。 出土的30块肖像砖中,有15块图像完整。 这是重庆迄今为止出土的唯一一件。 汉墓上饰有画像砖。

妇女和儿童的砖肖像

肖像画涉及生产生活、政治生活、音乐舞蹈、神话传说等多个方面。

屠宰猪肖像砖

其制作方式除常见的模具印刷外,部分还采用阴线雕刻,较为少见。

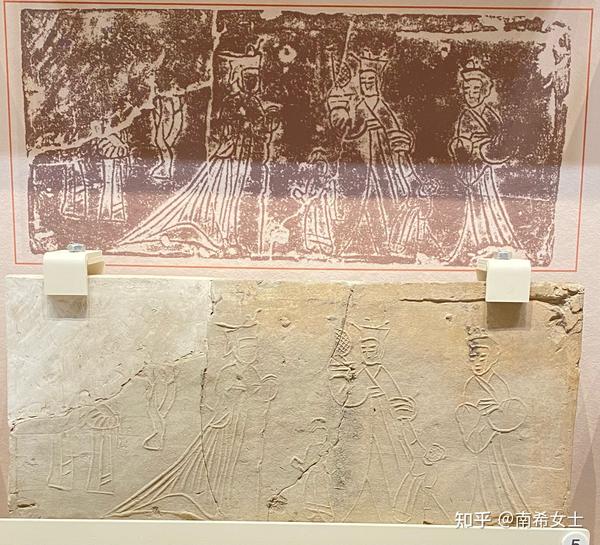

胡相扑肖像砖

现在我们看到的是刻有蛮族相扑肖像的砖块,这在巴蜀是比较少见的题材。 我们可以看到两个胡里武士,高鼻深目。 他们赤裸上身,穿着短裤,挥舞着手臂互相打斗。 这幅画的线条粗壮、明亮、充满力量。

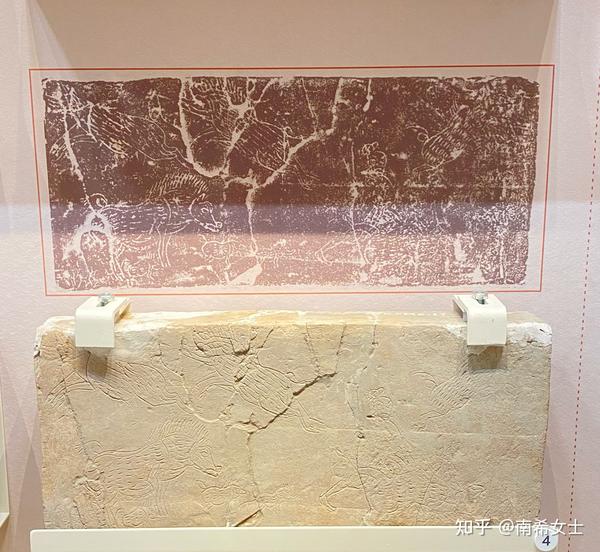

驾车出行

这是甄澈旅行的画像砖

汉代张骞出使西域,促进了中西文化交流,使这种民间技艺传入中原。

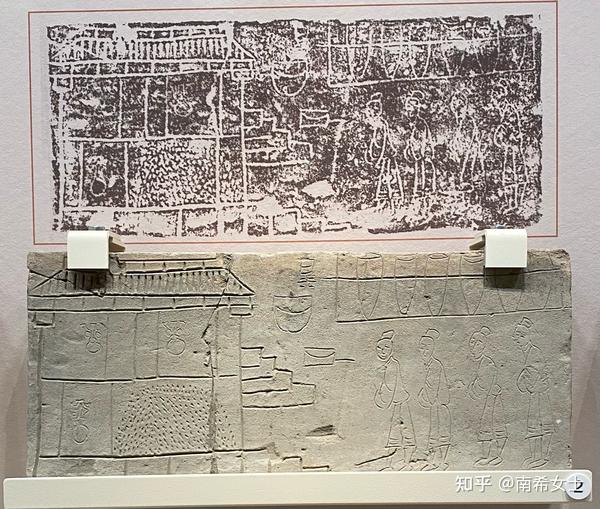

大米仓库

最生动的无疑是这块带有稻仓肖像的砖。 图片左侧是双层粮仓。 粮仓底部用柱子垫高,以便通风,便于储存粮食。

粮仓的正面和底部各有两扇门。

从楼下门口就能看到仓库里堆积如山的大米。

画面上部刻有“白米”二字,其下方刻有升、斗等量具。 右上方有一排大缸,下面站着四个人。 他们可能是仓库管理员,也可能是排队领取粮食的人们。

此图简洁生动,气氛轻松随意,也有太平盛世的富丽堂皇。

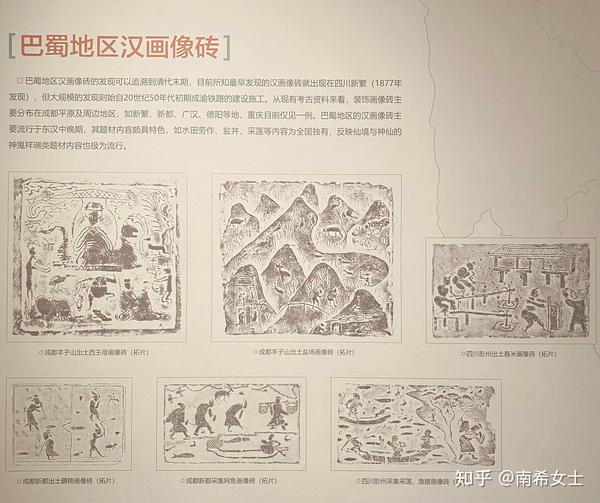

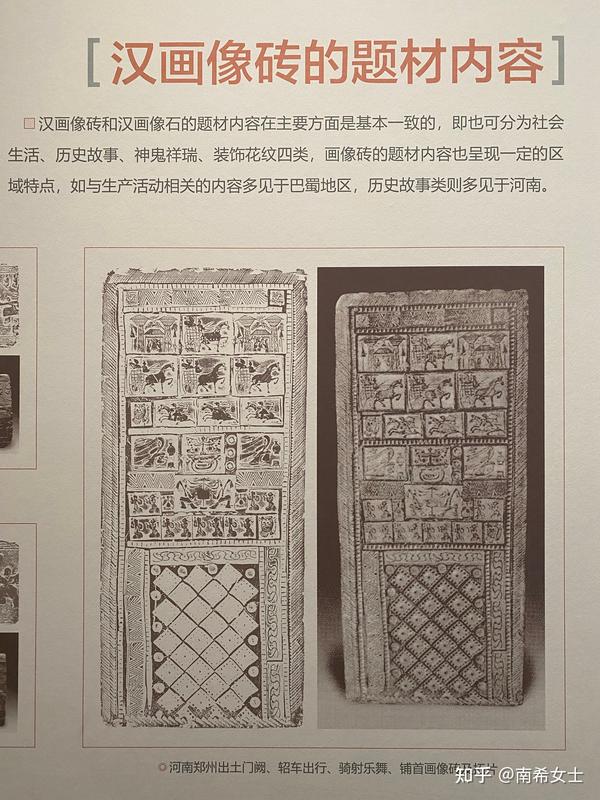

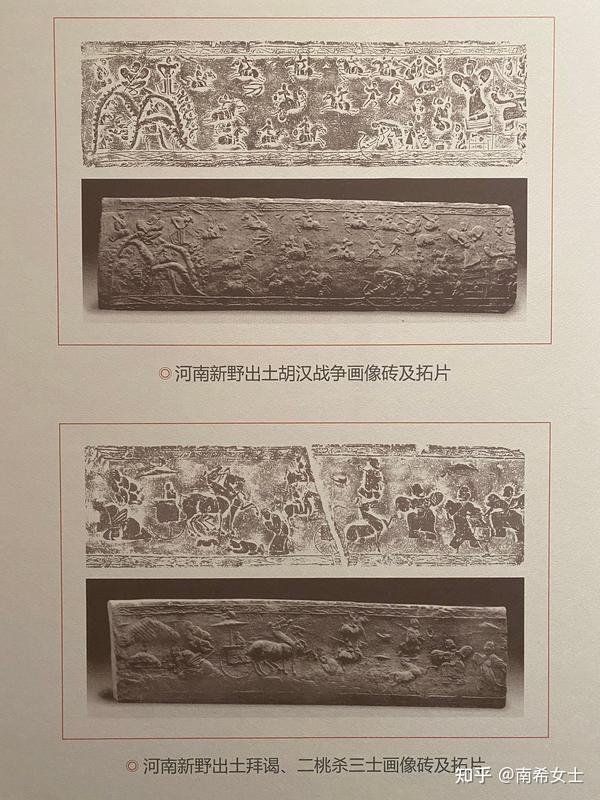

画像砖的主题和内容与前一部分画像石的主题和内容基本相同。 又可分为社会生活类、历史故事类、吉祥神鬼类、装饰图案类四类。

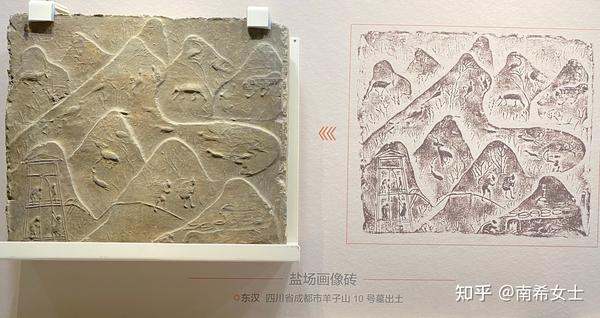

这里展示的是反映社会生活的肖像砖。 请看这幅盐场的砖画。 左下角有一个高高的井架。 人们使用定滑轮来抽取盐水。 盐水通过竹管流到盐炉。

中间的山路上,有两个人拎着盐袋,运着煮好的盐出去。 盐场的背景是连绵起伏的山脉,森林里有鸟类、动物和猎人。

在这幅画中,生产劳动的场景与山林自然风光高度融合。

其描绘的制盐过程,是巴蜀地区汉代制盐业的珍贵史料。 说明两千多年前的汉代,四川盆地就已经存在打井取盐的技术。

易舍收获了肖像砖,他的画分为上、下两层。

上层是拍摄场景。 岸边的绿树下,两人正在拉弓,正要放弓,惊动了两岸逃跑的水鸟。 他们所用的短箭在后面系着一根丝绳,丝绳的另一端连接着一根滑动轴,用来取回猎物。 这就是所谓的“射击”。

下图为田间收获的景象。 农民忙碌的景象与上层自然风光融为一体,呈现出人与自然和谐幸福的景象。

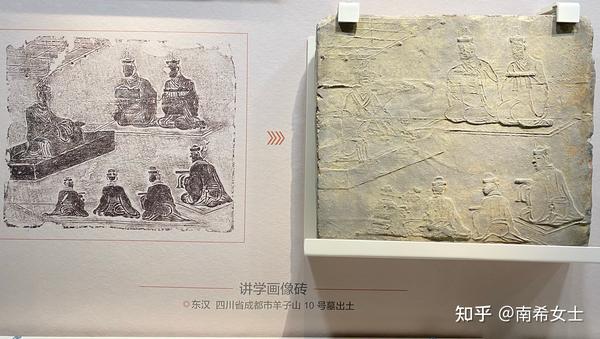

汉代儒家教育得到弘扬。 这幅“讲课”画像砖描绘了一位老师教导弟子的场景:图中的老师坐在左边的沙发上,六名学生坐在右边的地板上,手里拿着竹简,聚精会神的听讲。 。 其中之一位于中间。 ,似乎是在回答一个问题。 此外,戴着代表不同班级的皇冠、帽子的学生坐在一起尽情学习,也是难得一见的景象。

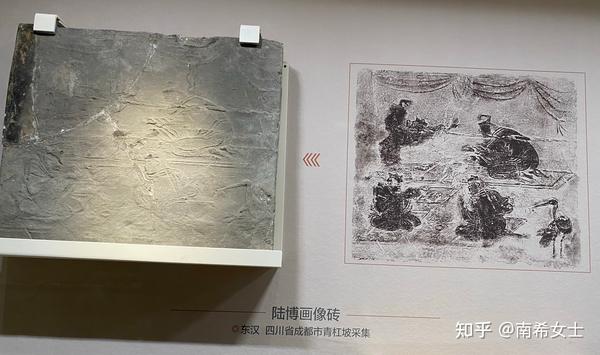

鲁博肖像牌是四人玩鲁博游戏的场景,类似于今天的棋盘游戏。

幕布下,四人分成两组,互相较量。 左上的人可能拿着类似于今天骰子的筷子,右上的人正在俯视局势,准备出手。 照片下方,两个人正在喝酒。 中间有一个盒子,上面有耳罩。 右下角有一个起重机。

现在我们看到的就是西王母娘娘的画像砖。

西王母是传说中掌管西天瑶池“长生不老药”的女神。 因此,她特别受重视。 在汉代的众神中,她有着主神的荣誉地位。

画像砖上西王母端坐龙虎座,象征骑龙骑虎。 右侧立有九尾狐,左侧立有三足鸟。 中间是一只直立起舞的大蟾蜍,右边是一只手捧灵芝的玉兔。 旁边坐着一男一女两个人,低眉浅笑,十分恭敬。 西王母面前还有一张书桌。 书桌前,一个人躺在地上,双手捧着一块木板,似乎在虔诚地祈祷。 整个画面充分表达了汉代人民对仙界的丰富想象和向往。

巴蜀地区的墓葬中,常有砖块,两侧刻有日月神像,砖块两侧刻有西王母像。

从图中可以看到,日月神人头鸟身,展翅飞翔。

太阳神的腹部是一个象征太阳的圆轮,圆轮内有一只金乌; 月神的肚子里是一只蟾蜍和一棵桂树。 表现了嫦娥偷取西王母仙丹而变成蟾蜍的神话传说。

陶俑

大约从西汉武帝时期开始,巴蜀地区的墓葬中开始随葬陶俑,但数量和种类都很少。

到了东汉中后期,陶俑的数量和种类急剧增加,出现了许多具有地方特色的陶俑,如说唱俑、灶俑等。

巴蜀地区的汉代陶俑大多采用造型,也有少量捏制。 人物形象十分生动、栩栩如生,面部表情丰富。 尤其是东汉中后期的陶俑,可以说代表了当时陶俑制作的最高水平。

这是一组劳动俑

大家看到的提着箕斗的红陶俑,就是用模压而成的。 他面带微笑,穿着右下摆长袍,右手拿着铲子,类似于今天的铲子,左手拿着簸箕,也就是今天的簸箕。 这类劳作陶俑常与代表生产、生活的稻田、家禽等模型物体放置在一起,共同表现出汉代庄园生活的繁荣。

这件红陶稻田劳动俑呈长方形,分两柱。 一侧是鱼池,里面有塑料青蛙、蜗牛、大鲵、鱼等动物。 另一边的稻田里立着四个陶俑。 其中一尊为大人物,双手挽袖而立,三尊为举扇、提盆、鞠躬的劳动俑,表现了巴蜀地区农业生产的场景。

这是一组活人雕像

这位女厨师雕像前面的案板上堆满了家禽、水果、蔬菜和糕点。 不仅体现了墓主生前家族的富裕和奢华,也表达了后人的美好愿望,希望死者能够生活在另一个世界。 继续享受人间饕餮盛宴。

接下来是一组音乐舞蹈雕像

汉代人民能歌善舞,乐器也十分精通。

展柜中弹奏钢琴的雕像,右侧系着围巾,身穿宽袖长袍,盘膝而坐,钢琴放在腿上。 她双手弹着钢琴,面带微笑,仿佛陶醉在悠扬的琴声中。 中间。

这组红陶舞俑头扎扇形髻,呈微蹲姿势,下着右腰长裙,宽袖袖口,半袖外衣,袖口饰有花边。 右手执巾,左手托裙下摆,两脚之间夹着鼓,真正代表了汉代流行的盘鼓舞。

正面

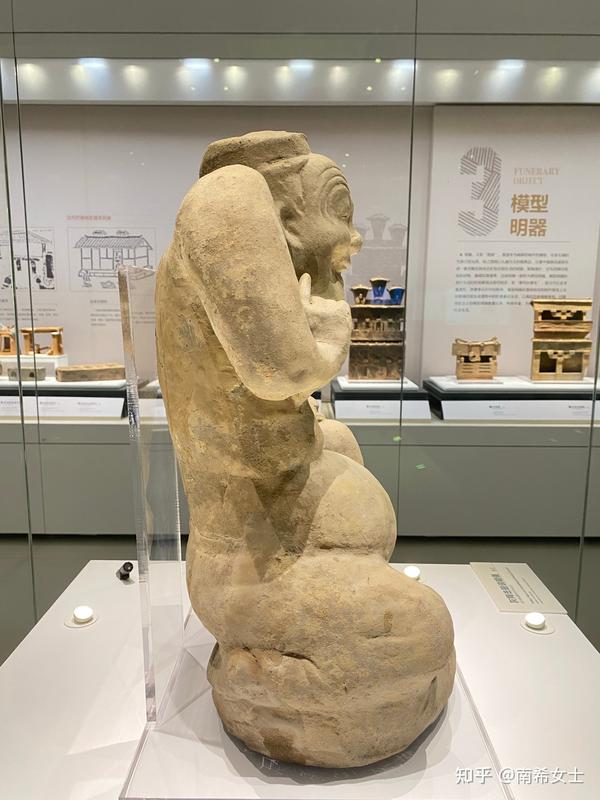

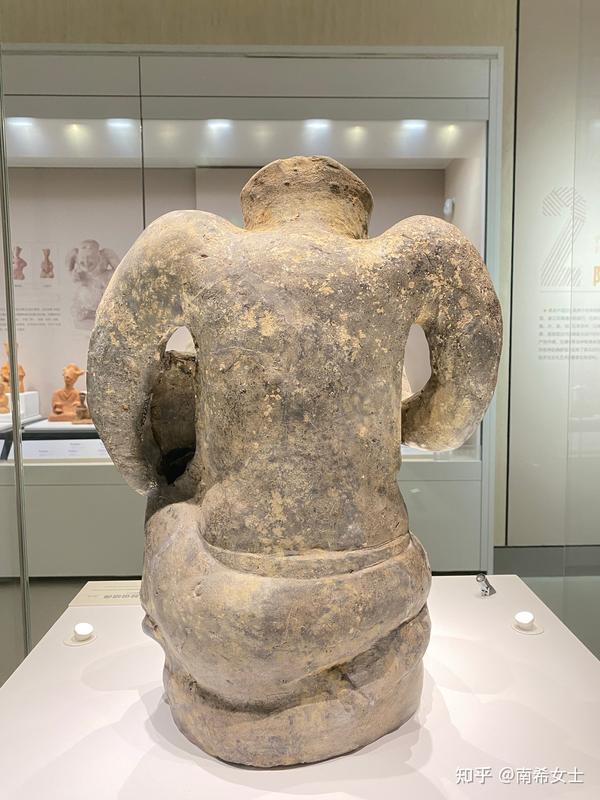

中央展柜内的东汉灰陶鼓说俑出土于四川省成都市阳子山。

左边

之后

正确的

他戴着扁平的头巾,额头上有三道皱纹。 他表情滑稽:正嘲弄着脖子,耸肩,右手戳着右脸,左手撑着膝盖上的鼓,上身裸露,裤子从腹部滑落。 ,他的裤子叠在右侧。 她双腿弯曲地跪在鼓上,看上去十分活泼可爱。

有趣的是,他身边的这件几乎一模一样的作品并不是他哥哥的,而是重庆忠县华登墓群出土的。

正面

左边

之后

正确的

当我们把两者放在一起时,不难看出巴蜀文明之间存在高度重叠。

下一组是神怪雕像

镇墓俑是巴蜀汉代墓葬中的一种守护神,又称方相女。 出自封神演义中驱鬼开路的方相申。 它们大多呈露出牙齿和舌头的形状,表情凶狠,显示出它们拥有非凡的神力。 它们被放置在坟墓中以保护它们的主人。 传说它们可以避免邪灵侵入墓主。

而这件手持矛盾的红陶俑,裹着头巾、簪子,身穿右折长袍,右手执盾牌和匕首,左手持长矛,呈护卫姿势。

这种佩兵俑多出土于墓门附近的墓道中,与镇墓俑或镇墓兽一起守护着墓主。

接下来我们进入模型部分

明器,又称“明器”,是指专门为陪葬而制作的器物。 它受到汉代社会追求财富、利益和奢侈的世俗追求的影响。 明器模型的组合和装饰也刻意模仿现实或理想。 贵族阶层活着是为了在天堂与死者的灵魂相会。

巴蜀地区出土的模型器物的数量和种类,生动地再现了当时的社会生活。

庄园建筑

眼前展示柜中的陶制建筑模仿了现实生活中你所居住的建筑形象。

这座灰陶建筑出土于江北相国寺,共有三层。 一层为平台,二层为厅堂式建筑,三层为栅栏式建筑。 这在巴蜀地区很常见,可以灵活组合和拆分。

这座灰陶桥楼陶楼分上下两层。 栏杆两端和瞭望塔上还设有小陶俑,以警示周围。 这种陶建筑应具有防御性,类似于北方出土的码头炮台。

请看墙上的照片。 不难发现,与中原地区相比,巴蜀地区出土的庄园生活场景模型制作相对简单。 仓库、火炉、水井等形状和装饰也比较简单,而水田模型则没有。 出现在中原地区。 这也体现了南北差异。

家禽动物

考虑到汉代家畜与人民的密切关系,他们的墓葬中自然也有牲畜、动物的随葬模型。

从动物形象上来说,鸡分为公鸡和母鸡,而母鸡往往形状像小鸡。

鬃猪头较大,前肢发达,形似野猪。 鬃毛陶猪头肥耳大,更像是现代家猪。

陶狗经常以看守的身份出现,体现了它们在庄园生活中的责任。 它们的形象与我们现在的川东猎犬非常相似。

从展柜里陈列的禽畜陶俑我们知道,几千年前,我们的祖先就掌握了驯化技术,拥有了相对稳定的肉类来源。

这里独立展示的巴渝神鸟出土于重庆丰都。 它长着珍珠嘴,头上有圆盘,翅膀展开,像一只飞翔的鸟儿。 有学者认为,圆盘象征着天空,整体造型展现了神鸟即将冲破长空,进入仙界的那一刻。

2003年,原重庆市市长包绪定参观博物馆时,看到了这件文物。 他认为“神鸟”不仅象征着重庆的经济发展,更代表了重庆人不断进步的精神品质,因此他正式将其命名为“巴渝神鸟”。

现在学术界认为这种鸟是凤凰,即凤凰。 墓主人随葬了一颗街珠凤凰,表明他生前积攒了善行,希望死后能够成仙。 至于头顶的圆盘,有学者认为它可能具有支撑器物的功能。

金钱树底座部分

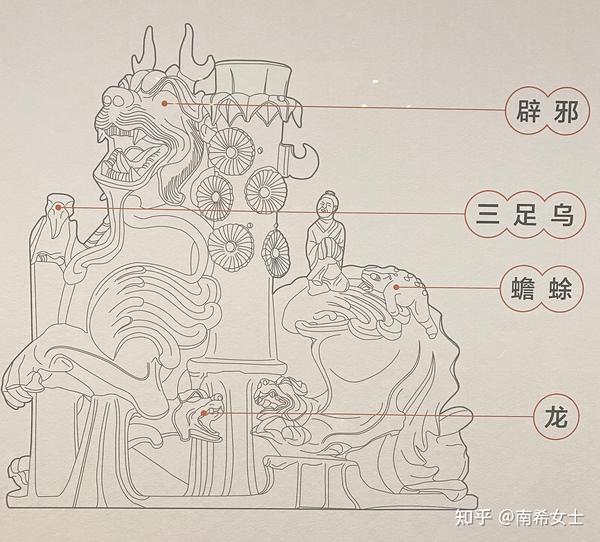

金钱树是巴蜀地区汉代至三国时期墓葬中常见的器物。 如图所示,通常分为树体和树基两部分。

该树的大部分枝叶都是由青铜叶制成的。 常见的有五铢钱等钱币图案、西王母像以及各种神灵、动物、植物图案。

树基大多是用粘土制成的,上面还刻有各种主题丰富的图案,比如我前面提到的蟾蜍邪神、龙、西王母、神仙、羊等。

金钱树反映了当时人们“祈福求财”的心态,也可能是沟通神、人、天地之间的“神树”。

巴蜀地区陶瓷雕塑艺术的发展

东汉末年以后,巴蜀地区的陶瓷雕塑艺术进入了衰落时期。 陶俑不仅种类锐减,而且造型变小、形象模糊。 有两个特点值得关注:

1、蜀汉至晋代,受中原地区影响,开始出现喇叭形下身陶俑;

2、成汉时期,出现了一批极具特色的陶俑。 他们的脸是方形的,眼睛突出,耳朵更大,嘴巴扁平,脖子更长,身体呈管状,双手放在腹部前面。 其形象与三星堆遗址祭祀坑出土的青铜人像极为相似。

结论

巴蜀地区的汉代雕塑是我国艺术宝库中一颗璀璨的明珠。 她不应该被埋葬在历史之中,而应该由我们每个巴人传承下去。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏