大足石刻是重庆市大足区所有石窟造像的总称。 1999年12月,大足石刻被列入世界遗产名录,成为重庆唯一的世界文化遗产。

党的十八大以来,党中央、国务院高度重视文物和石窟寺保护利用工作。 大足石刻研究院深入学习贯彻习近平总书记对文物工作的重要论述和重要指示,始终牢记习近平总书记“一定要保护大足石刻”的精神,大力推进保护利用大足石刻,取得了显著成果。

坚持依法依规保护,进一步完善大足石刻保障机制

大足石刻被列为各级文物保护单位的石窟多达75个,造像5万多尊,碑刻10万多处。 始建于唐初,历唐末五朝,在宋代达到鼎盛,一直延续到明清时期,代表了世界石窟艺术的最高水平始建于公元9世纪至13世纪,是石窟艺术史上最后一座丰碑。 为保护大足石刻,重庆市不断加强和完善相关保障机制。

强化法律和政策支持。 重庆市人大常委会颁布实施重庆首部个体文化遗产保护专项条例——《重庆市大足石刻保护条例》; 重庆市政府办公厅印发《重庆市加强石窟寺保护利用工作方案》的通知; 重庆市科学技术局批准将大足石刻研究所纳入科研单位系列管理; 重庆市文化和旅游委(文物局)、大足区政府等11个市级部门联合印发《大足石刻研究院建设世界知名研究院实施方案》,为大足石刻研究院建设提供有力支持为大足石刻的保护利用和大足石刻研究院的机构建设。

完善长效机制。 根据《中华人民共和国文物保护法》规定,大足区政府将大足石刻保护“五列入”纳入保护范围,每年从用于大足石刻人才队伍建设和大足石刻景区基础设施建设的财力有限。 受保护建筑物的建造和维护; 各级文物保护单位划定了保护范围和建设控制区,设立了保护标志,建立了文物档案。 完善大足石刻保护管理联席会议制度,当地党委、政府主要领导牵头,分管领导负总责,相关部门密切配合。 定期研究解决大足石刻保护管理中的重大问题,全面构建政府主导、各级部门广泛参与、各部门支持的文物保护管理长效工作机制文物部门具体职责。

加强制度队伍建设。 经中央编办同意、重庆市编委批准,2019年,大足石刻保护管理机构大足石刻研究所升格为副厅级直属事业单位重庆市文化和旅游发展委员会委托大足区管理。 设有处级机构18个,在编人员165人(新增编制35人); 市级副处级干部2人,市管理正处级干部5人,其余正处级干部18人,副处级干部20人,进一步加强了大足石刻保护队伍建设机构。 大足区委通过《大足石雕研究院高层次人才引进管理办法》和《大足石雕研究院三年人才发展规划(2021-2023年)》,启动多项人才引进优惠政策。 博士生、硕士生和普通高级专业人才队伍逐步充实。 现有员工中,享受国务院政府特殊津贴专家2人,中共中央、国务院授予“全国先进工作者”称号2人,荣获“重庆市贡献奖”1人。荣获“富民富强重庆奖”和“全国五一劳动奖章”。 2019年全国“三八红旗手标兵”,2人入选“重庆市百才计划·名师”。2022年,大足石刻研究院保护工程中心主任陈慧丽当选为“重庆市百才计划·名师”。中国共产党第二十次全国代表大会代表。

坚持制度整体保护,最大限度维护文物真实性

重点解决大足石刻窟龛岩体失稳、风化加剧、渗水等问题,有序实施文物保护工程,逐步实现大足石刻由被动保护转变从抢救性保护到主动保护,从抢救性保护到抢救性和预防性保护并重的方向转变,使大足石刻的真实性得到了有效的保持和展示。

实施重大保护工程。 按照优先原则,不断实施岩体加固、防渗水、本体修复等工程,为遏制文物病害、维护文物真实性发挥了关键作用。 党的十八大以来,累计投入2.9亿元实施30项重大文物保护工程。 在推进重点保护工程的同时,积极探索大足中小型石窟保护利用新模式,遵循“全面除险、保护建筑专业化、安全监控一体化、价值多元化”的工作思路。解释、开放利用、便民”。 大足石刻的中小型石窟规模小、分散,管理难度大。 推动中小石窟保护与乡村振兴有机结合。 启动大足中小石窟三年滚动保护计划,将68个中小石窟保护利用与乡村文化、道路振兴结合起来。 石窟寺建设总体规划、环境整治、保护利用基础设施建设、文物病害管理等统一实施。 凤山寺、半场谷、普升寺等14个试点项目已完成,后续项目正在全力推进。 经过整修,原本“养于闺阁,默默无闻”的中小石窟,成为镶嵌在乡村的艺术明珠和新农村文化地标,服务周边地区超过20万群众,进一步发挥中小石窟助力乡村振兴、弘扬乡村文化的作用。 在城乡一体化发展中的积极作用,为区域经济社会发展注入了新动能。

板厂谷摩崖造像防护设施维护/罗果果 摄

凤山寺修缮后

加强科技成果应用。 一是注重高新技术的探索和应用。 在大足石刻的保护和维护中,我们坚持技术创新、工艺创新、材料创新。 多项保护工程采用的技术措施在国内石质文物保护中处于领先水平。 特别是实施“国家石刻文物保护一号工程”——大足石刻千手观音像抢救保护工程,创造性应用工业X射线探伤、红外热成像检测等首次将技术应用于石质文物调查研究。 ,开创了大型不可移动石质文物多学科、多领域修复的先河,积累了大量文物保护的宝贵经验。 二是注重高新技术平台建设。 与意大利合作建设先进的“大足石文物保护中心”; 利用网络数字技术,建成覆盖大足石刻30余处重要石刻的“大足石刻安全技术防范中心”; 利用现代监测和信息技术,建成“大足石刻安全技术防范中心”,建立了具有动态监测和信息管理功能的“大足石刻监测预警中心”。 利用三维数字测量技术,完成了大足宝顶山石刻数字化测绘,为大足石刻的科学保护提供了有力支撑。 三是注重高效遗产监测。 积极开展日常监测、定期监测和专项监测,为大足石刻的保护和管理提供有效的数据支撑和决策依据。 根据监测结果,开展了一系列预防性保护工作,加速了大足石刻从抢救性保护向预防性保护的转变。 保护方向的转变。 大足石刻2017年、2018年、2019年年度监测报告连续三年被评为“中国世界文化遗产优秀监测年度报告”。

石窟寺专题调查

舒城岩石现场勘察

大佛湾3D扫描

千手观音保护工程

创新项目管理方法。 一是加强文物工程质量管理。 对于大足石刻文物保护工程的实施,我们坚持“动态设计、专家咨询、信息化施工、同步监测”的方法,对实施全过程进行跟踪、监控和督促,确保大足石刻文物保护工程的实施。项目的质量。 例如,历时8年完成的大足岩千手观音像抢救保护工程,被评为第三届全国优秀文物维修工程; 2017年竣工的宝顶山卧佛渗水治理工程取得显著成效,解决了几十年来一直未能解决的问题。 “卧佛”长期存在的渗水问题; 大足宝顶山大佛湾水害治理工程(一期)被重庆市文物局评为“2020年度重庆市文物保护优质工程”。 二是加强保护项目实施和管理。 一方面,加强文物保护项目规划、实施和储备。 近年来,大足石刻保护工程按照完成一批、实施一批、规划一批、储备一批、申请一批的方式,推动每年逐步开展。 。 另一方面,加强文物保护工程招投标管理。 积极争取地方政府和有关部门的支持,根据文物保护的实际需要确定不同的招标方式,对涉及文物本身的抢救、研究、技术难度大的项目实行设计施工一体化招标或单一来源项目。 采购对于文物保护工程的实施和保证工程质量起着至关重要的作用。

坚持立体安全防护,全方位保障大足石刻安全

严格落实安全责任。 一是明确主体和监管职责。 大足区政府印发《关于加强大足区文物安全工作的通知》,进一步明确各镇、街道及相关部门文物安全的主体责任和监管职责,落实“两个包含”即一方面,将各镇、街道文物安全主体责任纳入年终目标考核。 另一方面,各镇街文物安全管理经费纳入区财政预算。 二是强化群防排查。 全区聘请了69名村级义务文物保护员,制定了《文物安全工作管理办法》等制度以及各类特殊情况下的安全处置预案30余项; 采取专业保护与群众保护相结合的方式,加强对各级文物保护单位的安全检查; 对重要文物古迹实行定岗、定位、定时、人员24小时“四定”工作制度,确保保护责任落实。 三是开展安全检查调查。 定期和不定期开展文物安全大检查和检查,对全区列入文物保护单位的75个石窟进行全面检查,包括造像状况、管理状况、保护状况、主要风险等对发现的问题一一进行整改,切实保障文物安全。 四是建立“文化遗产检察官”制度。 与大足区检察院合作,加强文化遗产保护领域公益诉讼工作。

完善技防设施装备。 大足石刻安全技术防范体系建成升级,使宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山石刻等5个列入世界文化遗产的石窟形成了全天候系统,集民防、物防、技防于一体。 立体保护系统。 在此基础上,大足区30余处重要石刻的视频监控纳入系统。 同时,宝顶山石刻风景区还建立了小型消防站。 通过安全消防平台建设,对分散的文物保护单位进行整合管理,大大提高了大足石刻文物的安全技术防范水平。

坚持挖掘文物价值,逐步提升“大足学”学术影响力

通过建立“大足学”学科体系,开展大足石刻的基础研究和学术交流,让大足石刻所蕴含的儒、释、道三教文化得以从冰冷的悬崖上看到,与世界相遇,展现出它的独特魅力。独特的历史、艺术和宗教价值。

加强学科体系建设。 按照打造品牌、形成体系的目标,在多年研究的基础上,大力推进以大足石刻为核心、覆盖巴蜀石窟研究的“大足学”学科建设,提高了学科建设水平。巴蜀石窟研究上升到学科层次。 围绕大足学的基本理论、大足石刻和巴蜀石窟的深刻内涵,开展了一系列科学研究。 四川美术学院成立大学学研究所,南京师范大学、浙江大学成立“大学学研究中心”。 近年来,“大足球学”的影响力逐渐扩大。

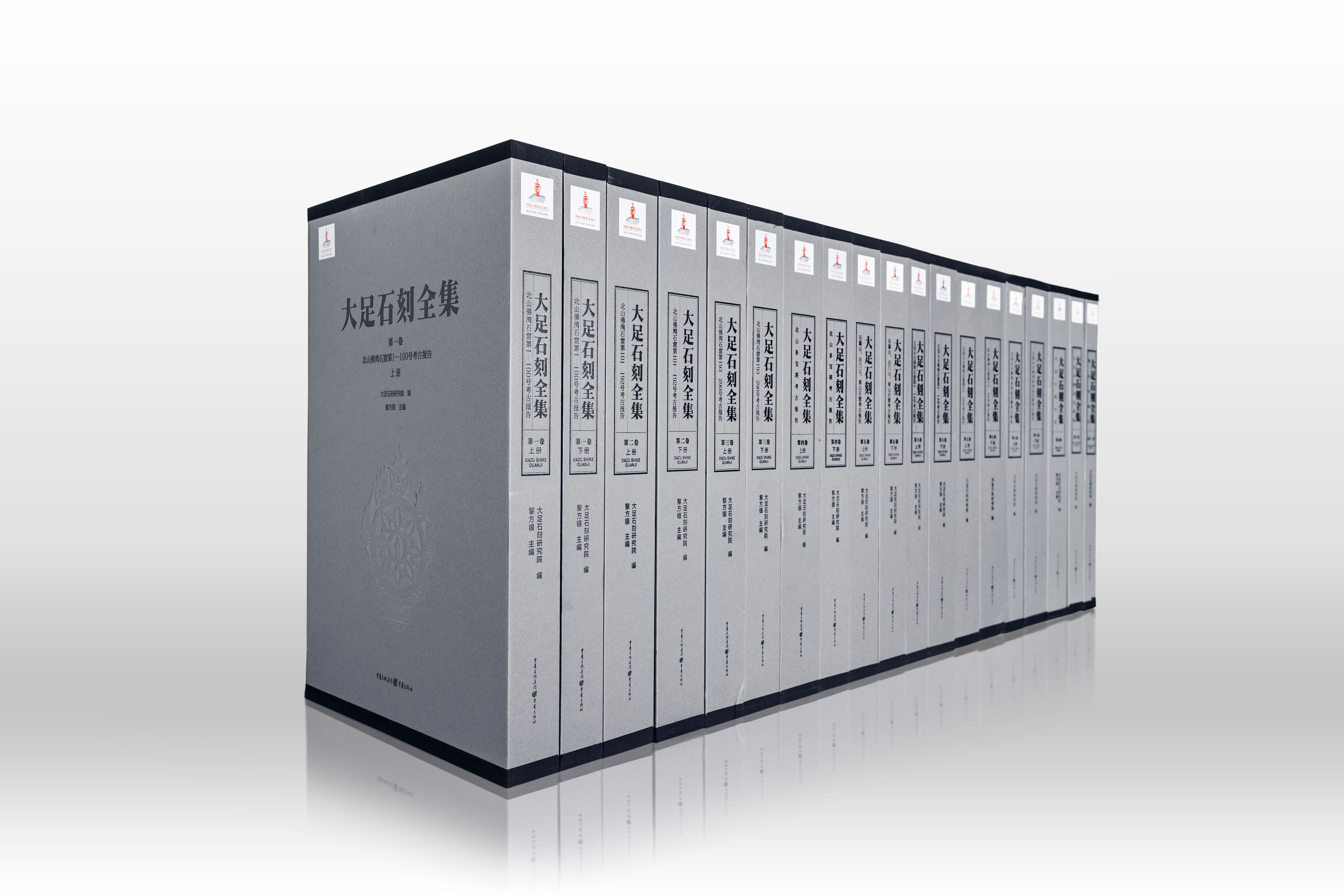

加强基础科学研究。 一是注重绩效。 近年来,出版专着、目录50余部,文章1000余篇,创办大足学术期刊《大足学报》,出版《大足研究文库》系列图书,开展科研项目30余项。 其中,“重庆石窟寺石刻抢救整理整理研究”成功申报国家社科基金重点项目,实现了国家社科基金重点项目零的突破。重庆市考古学科. 二是注重考古研究。 历时16年,完成国家“十二五”重点图书出版项目考古报告《大足石刻全集》(11册、19册)的编撰出版,使其成为我国石窟考古研究领域重大标志性科研成果。 也代表了21世纪大足石刻研究的新成果,填补了我国大型石窟寺系列考古报告编写出版的空白。 在认真总结编撰经验的基础上,我们正在启动除“五山”石窟之外的大足石刻考古报告的后续编写工作,努力探索大足石刻考古报告的“中国特色、中国风格、中国风格”。石窟寺考古。 三是注重资源调查。 我们牵头完成了重庆石窟寺保护状况专题调查,查清了重庆石窟寺(摩崖造像)资源。

《大足石刻全集》

加强国际国内合作。 继2016年与意大利合作建设大足石刻文物保护中心后,2017年又与意大利威尼托大区文物保护局合作开展大足舒城石窟保护研究,取得了良好的效果。结果。 2022年与日本奈良文化财产研究所、复旦大学签署三方协议,开展大足凤山寺石窟保护研究。 同时与复旦大学、上海大学等合作实施“砂岩洞窟岩体渗漏精细检测与防治关键防护技术研究”等科技部重点研发项目裂缝”和“石窟文物风化病害评估体系及保护技术研究”。 同年6月,重庆市和四川省文物部门共同签署《川渝石窟国家遗产公园建设战略合作协议》,共同成立川渝石窟保护研究中心、四川省文物局- 重庆石窟保护研究联合实验室、中国文化遗产研究院川渝石窟保护研究中心。 重庆石窟保护利用科技创新基地将川渝石窟保护合作推向新高度。

促进国际学术交流。 依托大足石刻儒释道儒文化特色,高标准、高起点搭建大足石刻学术交流平台,举办高水平学术研讨会,促进国际学术交流浅谈大足石刻的保护与利用先后举办“中国石刻文物保护国际学术研讨会”、“大足石刻国际学术研讨会”、“古今今今学术研讨会”等国内外学术研讨会与交流20余次。中国石窟寺考古学的未来”。 第二次评价。

坚持合理有效运用多维度展示大足石刻文化魅力

通过完善景区基础设施,提高展示利用水平,开展对外展览交流,促进文物服务经济发展,让大足石刻走出去、活起来,走进寻常百姓家。人,展示大足石刻的独特魅力。

完善景区基础设施。 近年来,实施了“大足石刻世界文化遗产保护工程”、“大足石刻宝顶山、北山抢救性保护设施工程”等一批保护利用基础设施建设项目,最大限度地发挥了保护利用基础设施的作用。文物保护环境和旅游基础设施条件。 大改进。 特别是投资12亿元实施大足石刻宝顶山风景区升级改造工程,进一步提升了景区形象,提升了游客体验。

提高展示展览水平。 一是不断完善展示功能。 建设大足石刻博物馆,全面提升大足石刻的展示和解读功能。 2018年,大足石刻博物馆基础展览《艺术涅槃——大足石刻艺术展》在第十五届全国博物馆十大陈列展览推介中获奖。 2020年,大足石刻博物馆晋升国家一级博物馆。 二是投资5亿元建设并投入使用大足石刻数字展示中心。 其中,4K大足石刻宽屏电影和8K大足石刻穹顶电影受到观众好评。 三是开展对外展览交流。 已在英国、加拿大、日本以及国内北京、广州、成都、苏州、深圳等地举办了20余届大足石刻展览,反响良好。

突出文化遗产教育。 充分利用大足石刻作为重庆市爱国主义教育基地、青少年教育基地、科普基地和干部教育培训基地的优势,积极开展游学、考察、学习参与等教育示范和文化交流活动。 、干部教育和孝文化,开展大足石刻展览(以文物保护知识为主)进校园、社区、军营等“五进”活动,进一步发挥传统文化教育价值大足石刻的社会教育功能。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏